こどもの育ち 発達を支えるタッチケア ~遊びの視点から~

2018/08/23

この記事を書いている人 - WRITER -

横浜のアロマセラピストnicoです。子どもの発達を支援するセラピストを目指してただいま勉強中。50歳を過ぎてもまだまだ成長途中です。子育てをする中で感じたこと、勉強して知ったことを見聞録的に綴っています。

2018年7月28日(日)

台風で交通機関が危ぶまれるなか、早起きして大阪に日帰りで「こどもの育ち・発達を支えるタッチケア~遊びの視点から~」の講座を受けに行きました。

つむぎの森 はやしひろこさん主催で、講師は島根県松江市で活動されている作業療法士の 引野里絵さん。

コスタリカでの脳性まひのこどもたちへのセラピーなど、国内外で施設や病院を中心にのべ32,000人のこどもたちの発達相談・発達支援をされてこられたそうです。

現在は松江市を拠点に、「地域で、その子の暮らしのなかで、子どもの育つ力を引き出す支援」をされていらっしゃいます。

関わられているお子さんのお話をされる時に、お子さんに対しても敬語を使われ、いつもお子さんを尊重して大事に接していらっしゃることが伝わってきました。

(※後にブログを拝読しましたが、引野さんのお子さんへの愛情、温かさを感じる、お人柄の伝わってくるあったかーいブログでした。おまけにわかりやすい!)

私と同じ山陰ご出身の方というだけでも、勝手にぐんと近親感を感じました

2018年7月28日(日)

台風で交通機関が危ぶまれるなか、早起きして大阪に日帰りで「こどもの育ち・発達を支えるタッチケア~遊びの視点から~」の講座を受けに行きました。

つむぎの森 はやしひろこさん主催で、講師は島根県松江市で活動されている作業療法士の 引野里絵さん。

コスタリカでの脳性まひのこどもたちへのセラピーなど、国内外で施設や病院を中心にのべ32,000人のこどもたちの発達相談・発達支援をされてこられたそうです。

現在は松江市を拠点に、「地域で、その子の暮らしのなかで、子どもの育つ力を引き出す支援」をされていらっしゃいます。

関わられているお子さんのお話をされる時に、お子さんに対しても敬語を使われ、いつもお子さんを尊重して大事に接していらっしゃることが伝わってきました。

(※後にブログを拝読しましたが、引野さんのお子さんへの愛情、温かさを感じる、お人柄の伝わってくるあったかーいブログでした。おまけにわかりやすい!)

私と同じ山陰ご出身の方というだけでも、勝手にぐんと近親感を感じました 映画「子どもが教えてくれたこと」

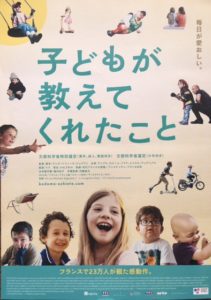

余談ですが、この講習会を受講する数日前に、ちょうどタイミング良くある映画を観たばかりでした。 『子どもが教えてくれたこと』

自らのお子さんを病気で亡くされているフランスの女性監督が撮られたドキュメンタリー映画で、主人公は重い病いと闘いながらも今を懸命に生きる5人の子どもたち。

この映画の中では、子どもたちが、病院や家庭、学校で、ありのまま明るく子どもらしく過ごしている様が淡々と描かれていました。

痛みや治療の辛さで、時に涙を流すシーンもありましたが、重い病気を抱えていても子どもは子ども。

彼らの笑顔と子どもらしさを支えているのは家族や友だちとの時間、そして、やっぱり遊びなのです!

遊びは健康でも病気でも、子どもたちみんなに平等に必要不可欠なもので、生きる気力を支えるものであると改めて感じました。

とってもいい映画でした。

そして、私は小児科に入院する子どもと遊ぶボランティアをして、もう7年くらいになります。

私の属するボランティア団体も、「遊びは子どもの命、権利です」 という活動理念を掲げ、子どもが病気と闘おうとする意欲を 「遊び」 という形で応援しています。

活動の中で、ベッドサイドにおもちゃを持って行って遊んだり、プレイルームで一緒に遊ぶと時々親御さんに言われるんです。

「入院してから一度も笑わなくなったのですが、遊んでもらってやっと笑顔になりました

『子どもが教えてくれたこと』

自らのお子さんを病気で亡くされているフランスの女性監督が撮られたドキュメンタリー映画で、主人公は重い病いと闘いながらも今を懸命に生きる5人の子どもたち。

この映画の中では、子どもたちが、病院や家庭、学校で、ありのまま明るく子どもらしく過ごしている様が淡々と描かれていました。

痛みや治療の辛さで、時に涙を流すシーンもありましたが、重い病気を抱えていても子どもは子ども。

彼らの笑顔と子どもらしさを支えているのは家族や友だちとの時間、そして、やっぱり遊びなのです!

遊びは健康でも病気でも、子どもたちみんなに平等に必要不可欠なもので、生きる気力を支えるものであると改めて感じました。

とってもいい映画でした。

そして、私は小児科に入院する子どもと遊ぶボランティアをして、もう7年くらいになります。

私の属するボランティア団体も、「遊びは子どもの命、権利です」 という活動理念を掲げ、子どもが病気と闘おうとする意欲を 「遊び」 という形で応援しています。

活動の中で、ベッドサイドにおもちゃを持って行って遊んだり、プレイルームで一緒に遊ぶと時々親御さんに言われるんです。

「入院してから一度も笑わなくなったのですが、遊んでもらってやっと笑顔になりました 遊びってなあに?

遊びってなあに?と問われました。 「ドキドキワクワク ♪ 」「なくてはならないもの」「工夫」いろいろな答えが出ました。子どもにとっては「していること」すべてが遊びです。 子どもであればあるほど、境目がなく、なんでも遊びになっています。 子どもたちは遊びを通じていろいろな経験をし、その経験の蓄積によってより複雑なことが出来るようになっていき、最終的にやってみよう!という意欲 や、 出来る!という自尊心 が生まれます。 誰かと遊んで楽しい!と思えば、それがコミュニケーションにもなるし、お互いの安心感や信頼感にもつながっていきます。

だから、遊びって、「その時楽しい

(皆さんから差し入れのお菓子の山 ↑)

感覚統合

感覚統合っていうのは・・・ 人の感覚には、五感 (視覚、触覚、味覚、聴覚、嗅覚) に加えて 固有感覚(筋肉や関節を感じる感覚)、前庭感覚(動きやスピードを感じる感覚) の 全部で七つの感覚があります。 身体に入ってくるたくさんの感覚を脳で整理したり分類したりすることを感覚統合といいます。 この整理や分類がうまくいかないと特定の刺激に対して敏感に反応する感覚過敏になったり、逆に感覚が入りにくい感覚鈍磨となります。 姿勢を保てなかったり、力加減の調整が出来なかったり、落ち着きがなかったりというのも感覚統合の問題であったりします。 以前、感覚統合学会の講習会を受講しましたが、この感覚統合はすごくおもしろかったし、すごく興味あるんですよね。 学びを深めたい分野です! 今回の講座の中では、感覚統合の入り口の入り口の理論を、たくさん事例を絡めてお話し下さいました。 「感覚」という視点から見て理論づけられる子どもたちの行動。 感覚統合用語自体は馴染みがないものでしたが、例を挙げながらお話し下さったので、とてもわかりやすかったし、やっぱりおもしろそう! この 「感覚を統合する」 ためにも触覚による働きかけ、つまりタッチケアが一役買うんです。 ふれあい遊びやタッチケアをすることで、自分の身体を知り、周りの世界に気付き、人との心地よい関わりを知り、結果的に生きる力が ”育まれ” ます。 「はぐくむ」 ってすごくいい言葉ですよね。 大好きな言葉です。感 想

遊びが何をはぐくみ、その中でタッチケアがどういう役割を果たすのか、「タッチケアという作業」を改めて 「遊びの視点」 から分析してもらうとやっぱりタッチケアって意義深ーい! と改めて感じました。 そして、昔と比べてグンと遊ぶ場所や機会が減ってきている子どもたちにも、どんどん遊んで欲しいと思いました。 やっぱり子どもは遊んでなんぼだと。 いっぱい遊んで、心身共にたくましい大人に成長して欲しいなあと願います。 感覚統合っていうのも、タッチケアを勉強しているとお馴染みの概念ですが、引野さんのお話しを伺って、やっぱり感覚統合をもっと深く勉強したくなりました。 お話し、すごく興味深かったです。 関西に台風接近予想の中、懇親会まで参加しましたが、人見知り発動で、引野さんとあまりお話し出来ませんでした

この記事を書いている人 - WRITER -

横浜のアロマセラピストnicoです。子どもの発達を支援するセラピストを目指してただいま勉強中。50歳を過ぎてもまだまだ成長途中です。子育てをする中で感じたこと、勉強して知ったことを見聞録的に綴っています。